小蘑菇撑起大事业

山西农业大学 食用菌科学技术教师团队

山西农业大学食品科学与工程学院最早可追溯到1940年铭贤农工专科学校时期的化工科酿造组,1984年正式成立山西农业大学食品科学系。学院获批2个国家级一流本科专业建设点和一个省级一流本科专业建设点。学院现有教职工112名,其中具有正高级职称25人、副高级职称41人,博士生导师13人,硕士生导师64人。教师荣获全国师德标兵、全国先进工作者、全国五一劳动奖章、全国脱贫攻坚奖创新奖、全国道德模范提名奖、全国敬业奉献好人、全国食用菌行业先进工作者等多项国家级荣誉,教工第二党支部入选第三批“全国党建工作样板支部”培育创建单位、全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队。

一、坚持党建引领,以高质量党建引领高质量发展

食用菌教师团队所在党支部——山西农业大学食品科学与工程学院教工第二党支部为全国党建工作样板支部,党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,以提升组织力增强政治功能为目标,逐渐形成“四联四促”党建工作创新机制,即理论联学,促政治素养共同提升;支部联建,促党建质量共同提高;党群联动,促党内党外同向发力;组织联通,促党务业务深度融合。按照“一个支部一座堡垒、一名党员一面旗帜、一个工作室一个标杆”的建设思路,积极创建“‘食’代先锋”支部品牌,确保党支部在各个领域、时时处处都能够发挥旗帜领航作用和先锋模范作用,努力将党支部建设成为教育、管理、监督党员的坚强阵地,组织、宣传、凝聚、服务师生的战斗堡垒。

教工第二党支部开展践行大食物观主题党日活动

二、坚守育人初心,积极培养食用菌领域合格人才

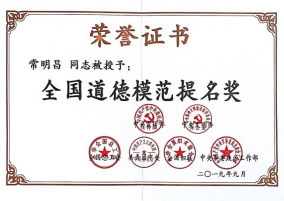

从2012年申报并获批生物工程(食用菌方向)开始,团队经过八年的不懈努力,终于在2020年,获批全国首个“食用菌科学与工程”本科专业,开创了食用菌本科教育的先河,为山西乃至全国培养食用菌高级专业人才1000余人。团队致力于铸魂育人根本任务,把提高人才培养质量做为首要目标,积极进行教学改革,主编教材9部,参编16部;承担省教改项目8项,发表教改论文16篇。获省教学成果一等奖2项,部级优秀教材三等奖1项,省一流课程2门。被山西省教育厅授予“山西省教育系统先进集体”。团队负责人被授予“全国师德标兵”荣誉称号,团队成员荣获“全国敬业奉献好人”、“全国食用菌行业先进工作者”、“优秀研究生指导教师”、“师德楷模”、“职业道德模范”,等荣誉称号。并培养出“全国就业创业优秀个人”“蘑菇王子”黄超、第九届中国大学生年度人物”江利斌等一批优秀学子,培养的研究生潘旭、赵璐瑶连续两年荣登人民日报“百名国家奖学金研究生学生代表”,山西交口食用菌科技小院获全国“最美科技小院”。

2020年常明昌教授荣获“全国脱贫攻坚奖-创新奖”

三、聚焦国家战略,努力突破食用菌关键技术瓶颈

团队深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,积极践行大食物观,不断强化有使命、有组织科技创新,在攻克关键核心技术“卡脖子”问题等方面打头阵,在食用菌特异种质创制、品质调控机制解析、高效生产模式创制、高值化加工技术研发等方面开展科研攻关。

创建了以“高棚养菌、双拱降温”为特点的夏季香菇生产新模式与以“集中催长芽,强化高棚降温”为特点的夏栽木耳新模式,开展菌棒高效灭菌技术研发,为吕梁香菇及中阳黑木耳产业由小到大、由弱至强的发展提供了重要科技支撑。

在前期种质资源收集与遗传分析方面,创建了适用于大型真菌的双向核迁移与核相纯化的专利技术体系,以及基于核质互作的创新育种技术体系,并通过不同受体细胞质的更换与群体构建,在国际上,首次成功选育出具有菌盖为金黄色、菌柄为纯白色的特异性状金针菇新菌株“晋金1号”,先后选育出山西省产业亟需的待审新品种“农香3号”与“中阳1号”,研发出了一种生产性能优于原始菌株的生产用菌株筛选方法。发表学术论文10篇,授权国家发明专利2项,申请国际专利(美国)1项。这一研究成果将为突破我国食用菌行业的“卡脖子”种业芯片问题提供一个新的研究思路。

同时,团队还开展了以不同环境因子为切入点,基于核基因与线粒体基因组的测定与组装工作,重点对金针菇、香菇、平菇等大宗菇类的胁迫响应、原基产生、子实体颜色形成、褐变发生的调控机制进行了解析。主持制定地方标准5项、团体标准1项。并且采用体外模拟消化酵解模型、细胞和动物试验进行功能评价,阐明了绣球菌、蛹虫草、猴头菌等多酚与多糖功能因子的分子调控机制,据此研发产品16种。

近年来,牵头主持了国家重点研发计划项目课题、子课题,国家自然科学基金面上、青年项目、山西科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目等科技项目50余项,发表高水平论文160余篇,授权国家发明专利15件,制订地方标准19个,培育新品种2个,发表新种16个,鉴定科研成果8项,其中4项达国际领先水平。《食用菌精深加工关键技术研发及应用》项目获山西省科技进步一等奖,研究成果在推动山西省食用菌产业提质增效方面发挥了重要作用。

常明昌教授在广灵县指导香菇采收分级

四、扎根三晋大地,在社会服务中展现学者担当

团队立足山西经济社会发展需求,扎根三晋大地,深入贫困山区,在脱贫攻坚、乡村振兴一线开展服务。足迹走遍了全省85个县的乡村农户,推广优良品种300多个,打造6个产值过亿的食用菌生产基地县,打造“全国木耳生产十大基地示范县”、“中国食用菌优秀主产基地县”,创造经济效益超40亿元,扶贫事迹入选科技部“科技扶贫100个典型案例”。在省委统战部的帮扶点——中阳县,师生党员六年100余次入县服务,打造了华北地区最大的木耳基地县,2024年全县栽培木耳6800余万棒,鲜耳产量达到34000吨,产值突破2亿元,带动全县人均增收8000元以上。完成的“山西省吕梁市中阳县黑木耳高质量发展示范项目”荣获2021年全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目,中阳县被授予“全国黑木耳产业助力乡村振兴示范县”称号,今年6月,中阳木耳专业镇入选山西省第四批省级重点专业镇。事迹多次被《人民日报》《光明日报》《科技日报》、中央电视台、山西电视台、中国网、中新网、人民网等媒体报道。

指导青年教师和研究生开展科研工作

善不为名而为,功不为利所动。食用菌教师团队将执着追梦,坚持把蘑菇情结深植生命的修养,为蘑菇事业奉献终身的自觉,在菌类天地间驰骋的自由,让菇农致富奔小康的善良,努力做有文化的蘑菇人,用小蘑菇撑起大事业。

常明昌教授所获荣誉