文脉扎根乡土,青春浸润民心。7月2日至4日,我跟随食品科学与工程学院赴临汾市社会实践队走进尧都区与浮山县,在文明探源中触摸文化根脉,在民生服务中践行青年担当。那些与乡土相连的瞬间,让“三下乡”的意义变得具体而温热。

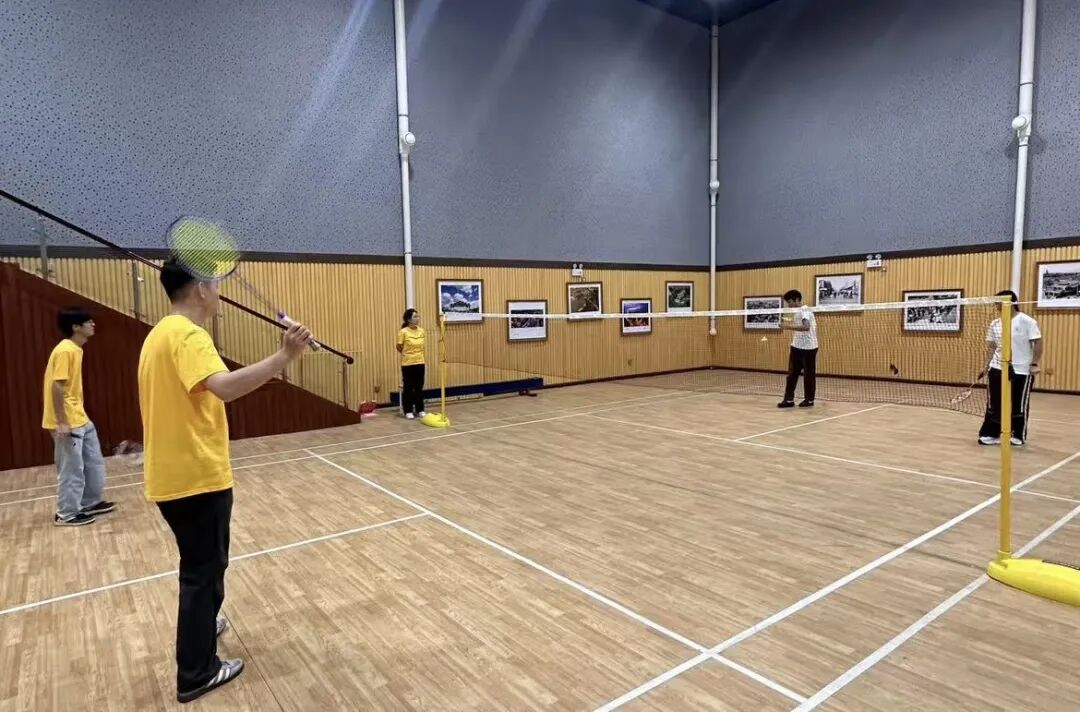

走进尧都区新时代文明实践中心的那一刻,仿佛穿越了时空的褶皱。两大展区里,泛黄的老照片与互动屏上跳动的姓氏密码交相辉映,原来“传承”从不是博物馆里静置的文物,而是老辈人讲的故事、年轻人学的技艺,是在美术室里提笔临摹的古画、运动场上并肩挥洒的汗水里流淌的“在场感”。那天,看着墙上“让文明活在当下”的标语,我们忽然从文化的旁观者,成为了想亲手托举文脉的传承人。

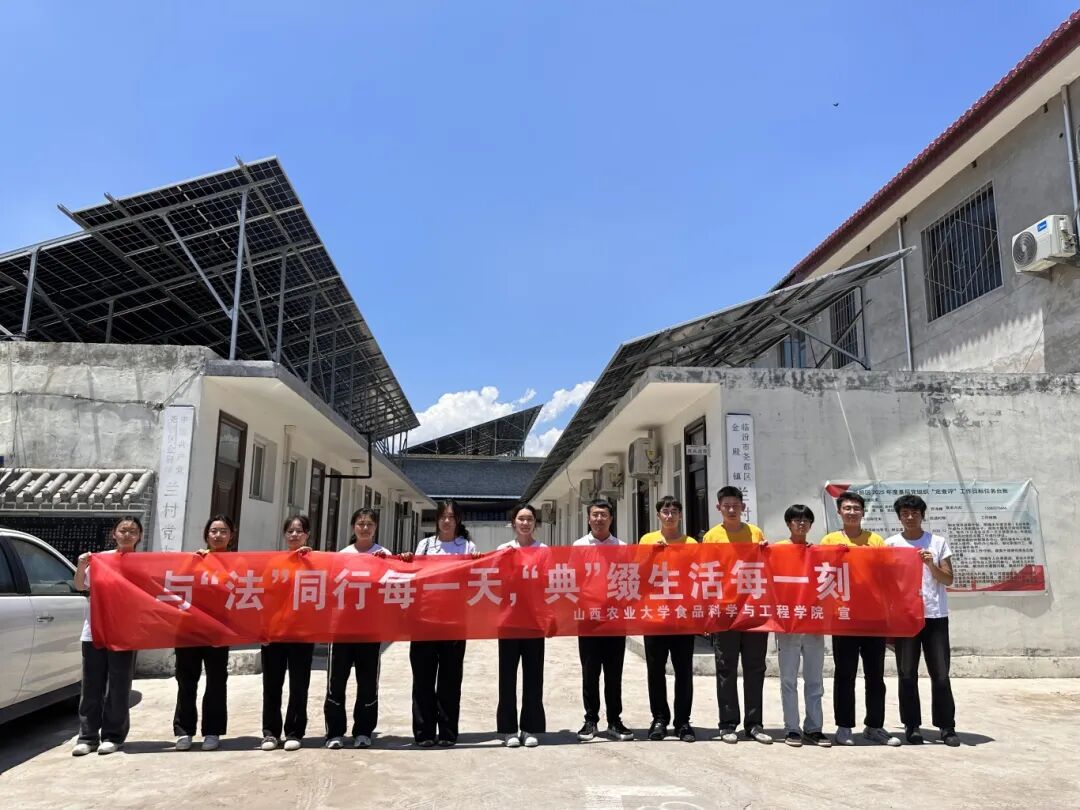

第二天的宣传活动我们以“普通话推广”为纽带,串联起食安科普、普法宣传与关爱服务。活动中,我们采用标准普通话开展食安讲座,详细讲解了夏季食材保鲜、野生菌防毒等知识,既普及科学饮食,也助力村民提升沟通能力,同时积极推进“民法典进农村”专题宣传,队员们手持图解手册,用通俗话语解读“土地流转”“邻里纠纷”等条款,让法律条文走进田间地头,针对乡村儿童我们开展了“七彩假期”志愿服务,赠送体育用品,用多元活动点亮假期,让食安理念、法治精神与文化暖流借由普通话的桥梁,更顺畅地浸润乡土。

三天的实践,像一场双向的奔赴。我们带着书本里的学问来,却在乡土的课堂里读懂了“责任”二字的分量——文明传承不是抽象的口号,是把尧都故事讲给更多人听的耐心;服务民生不是简单的形式,是把食安知识、法律常识变成老乡能听懂的家常话。

我们曾是带着书本知识走进乡土的学习者,如今更想做把学问种进大地的践行者。那些在实践中读懂的“传承”与“责任”,会化作未来的动力——继续用专业所长服务民生,用青春热忱守护文脉,让更多温暖的联结,在乡土与青年之间生长。这或许就是实践的意义:让脚步扎根土地,让青春真正与时代同频。

通讯员:孙佳逸