近日,我院冯翠萍教授研究团队在在国际权威期刊《FoodChemistry》(中科院1区TOP,IF=9.8)在线发表了“Identification of key metabolites in fermented quinoa and their α-glucosidase inhibitory mechanisms using widely targeted metabolomics and molecular simulation”的研究论文,我院赵莉老师为第一作者,冯翠萍教授为通讯作者。

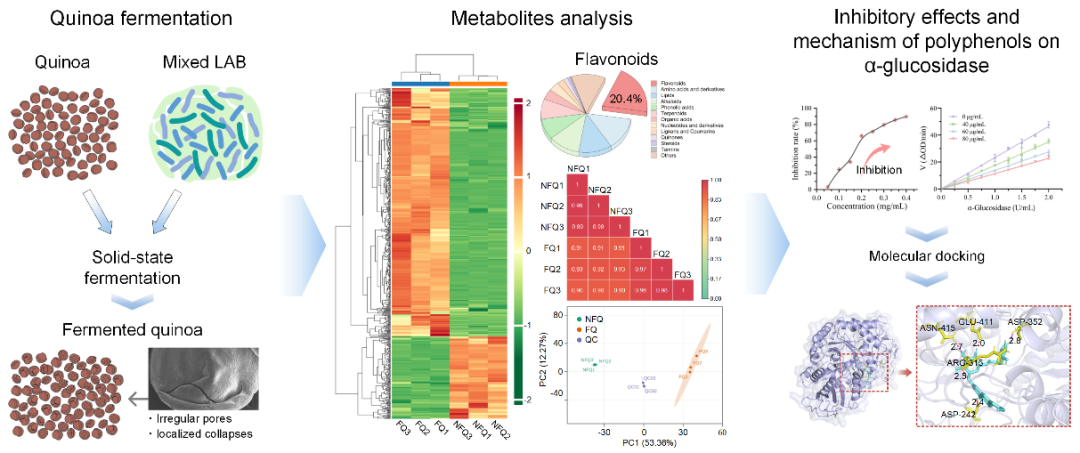

近年来,糖尿病已成为全球公共卫生领域备受关注的重大代谢紊乱疾病。餐后血糖调控对降低胰岛素损伤、控制2型糖尿病至关重要。而抑制α-葡萄糖苷酶的活性可以延缓肠道碳水化合物的消化和吸收,从而显著降低餐后血糖峰值。天然植物活性成分因安全高成为研究焦点。藜麦中的多酚类物质多以结合形式存在,这种方式显著降低了多酚的生物利用度。发酵作为一种传统的生物加工技术,已被证实是降解抗营养因子、促进生物活性化合物释放以及赋予食品独特感官和功能特性的一种有效手段。本研究系统分析了混合乳酸菌发酵后藜麦代谢物的变化以及关键代谢物抑制α-葡萄糖苷酶的降血糖机制。

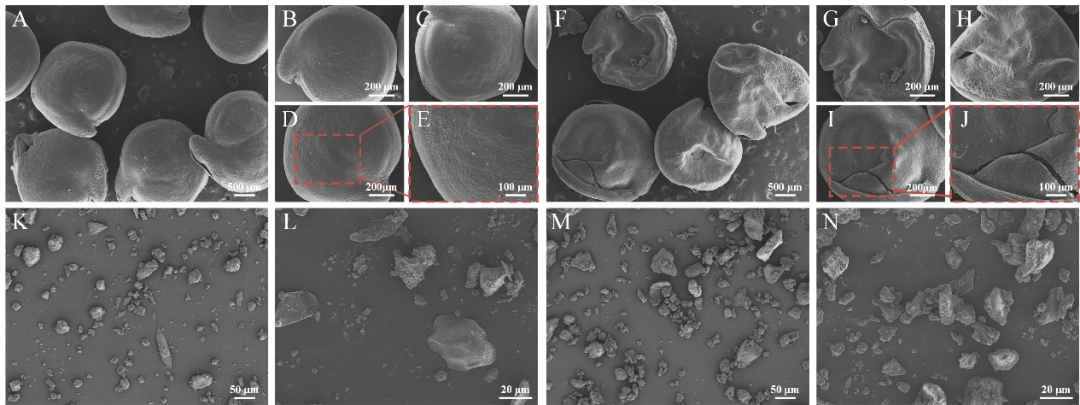

采用扫描电镜观察了发酵前后藜麦的微观形态结构。未发酵的藜麦籽粒结构完整,表面光滑;而发酵后的样品表面粗糙,伴有不规则孔隙和局部塌陷。

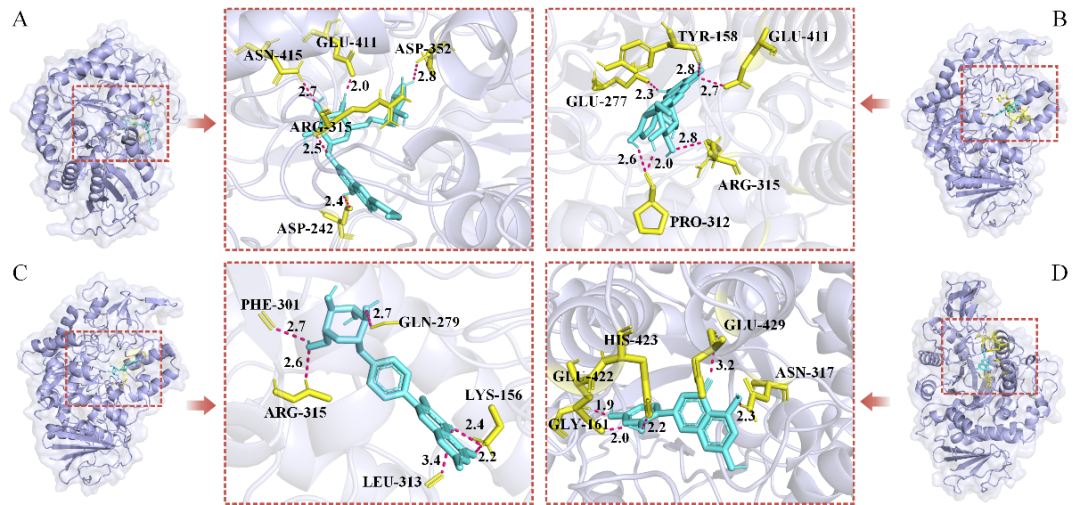

混合乳酸菌发酵显著改变了藜麦的代谢模式,共鉴定出627种差异代谢物,其中471种显著上调。发酵后,类黄酮、酚酸和氨基酸衍生物的水平显著增加,并检测到5种新的类黄酮代谢物。从发酵后的藜麦中提取的多酚(FQP)显著抑制α-葡萄糖苷酶活性,其IC50值为0.17 mg/mL。机制研究表明,FQP的抑制方式为混合型可逆抑制,与α-葡萄糖苷酶活性中心的氨基酸残基形成氢键、范德华力和疏水相互作用。这些相互作用导致酶的构象变化,从而降低了其催化效率。这项研究为藜麦的功能加工以及新型降血糖功能性因子的开发提供了理论基础。

此次研究不仅突显了发酵在增强藜麦功能活性方面所起的重要作用,而且还为基于天然产物的糖尿病精准营养干预策略提供了新的见解。团队云少君教授与曹瑾玲教授给予了指导和帮助。该研究得到山西省基础研究计划、山西农业大学引进人才科研启动项目支持。